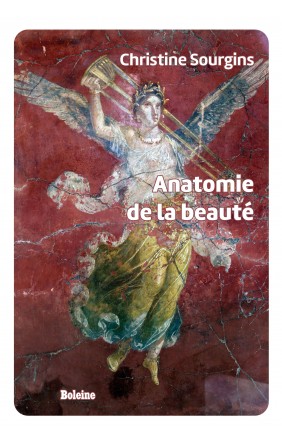

Qu’entend-on par beauté ?

Tout dépend qui parle et quand : « Le beau est la splendeur du vrai », cette formule attribuée à tort à Platon fut renouvelée par Schiller, pour qui « le beau est le resplendissement de l’infini dans le fini, de l’absolu dans le relatif ». Pour Adolf Zeising « le beau est l’harmonie qui relie l’unité à la diversité », ce qui n’est pas faux mais très insuffisant. Or depuis une cinquantaine d’années, rien ne va plus : pour beaucoup "le beau c’est de la déco", au pire une vieillerie surannée et oppressive. Une approche des plus concises, et des plus justes, note que la beauté est une expérience perceptive (qui passe par nos sens corporels) et existentielle.

Le beau est-il nécessaire ?

Pour certains, l’univers n’avait pas besoin d’être beau, un monde supposé vrai et bon leur paraît suffisamment viable. Sauf que le vrai a souvent besoin du beau pour être crédible. Mieux, la beauté artistique est l’attracteur d’une vérité autre que celle des mots et de la pensée : « ma tâche, a dit un poète, est de montrer un arbre avant que notre intellect nous dise que c’est un arbre ». Le bien est magnifié par la beauté qui le rend mémorable. Aussi, à la liste de Jankélévitch, il faut ajouter la beauté : « on peut vivre sans philosophie, sans musique, sans joie et sans amour. Mais pas si bien ».

Comment être sensible à la beauté ? Faut-il des aptitudes particulières à cela ?

La beauté ne nécessite nulle capacité hors norme, elle n’est pas de l’ordre de l’exploit contrairement au sublime, avec qui on la confond souvent. Loin de s’exténuer à l’impossible, ce que tente le sublime, la beauté (artistique) vise à faire tout son possible pour atteindre une forme de plénitude. Les seules capacités requises sont curiosité et attention : prendre le temps d’observer, d’examiner et savoir intégrer en soi ce que l’on découvre grâce à la mémoire. C’est un exercice de liberté, de désir, qui peut devenir une quête…